|

Mercredi 24 décembre 2025 - 11:14 |

| Translate |

|

| Rubriques |

| Réseaux sociaux |

|

| Liste des jeux Amiga |

|

| Trucs et astuces |

|

| Glossaire |

|

| Galeries |

|

| Téléchargement |

|

| Liens |

|

| Partenaires |

|

| A Propos |

|

| Contact |

|

|

|

1990 : Amiga de deuxième génération

Avec la nouvelle décennie qui commençait, Commodore se devait de mettre à jour sa plate-forme Amiga. Cela fut fait non seulement pour sa machine haut de gamme mais aussi pour son système d'exploitation.

L'A3000, la nouvelle bête Amiga

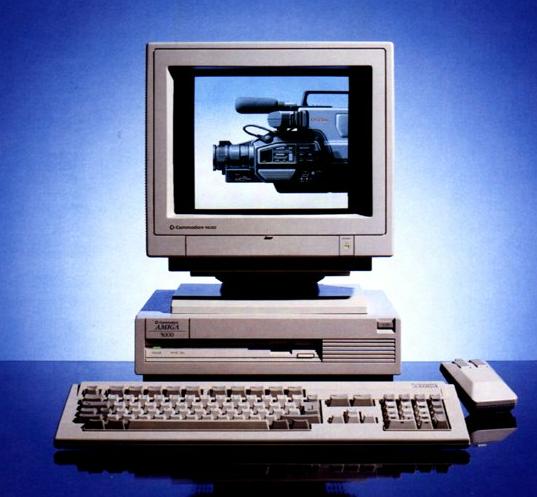

La famille Amiga continua de s'agrandir avec l'annonce, le 24 avril 1990 au Palladium de New York et lors d'une présentation publique au SICOB 90 de Paris, de l'Amiga 3000, et de sa disponibilité en juin. Lloyd Mahaffey, vice-président commercial de Commodore indiqua que "l'A3000 marque la première étape de la nouvelle stratégie de commercialisation des produits Amiga de Commodore et renforce notre volonté de conquérir une plus grande part de marché dans les entreprises, les gouvernements et l'enseignement supérieur. Nous avons livré un matériel incroyablement compétitif, avec un coût réduit, des performances supérieures et des capacités de communication supplémentaires."

L'Amiga 3000

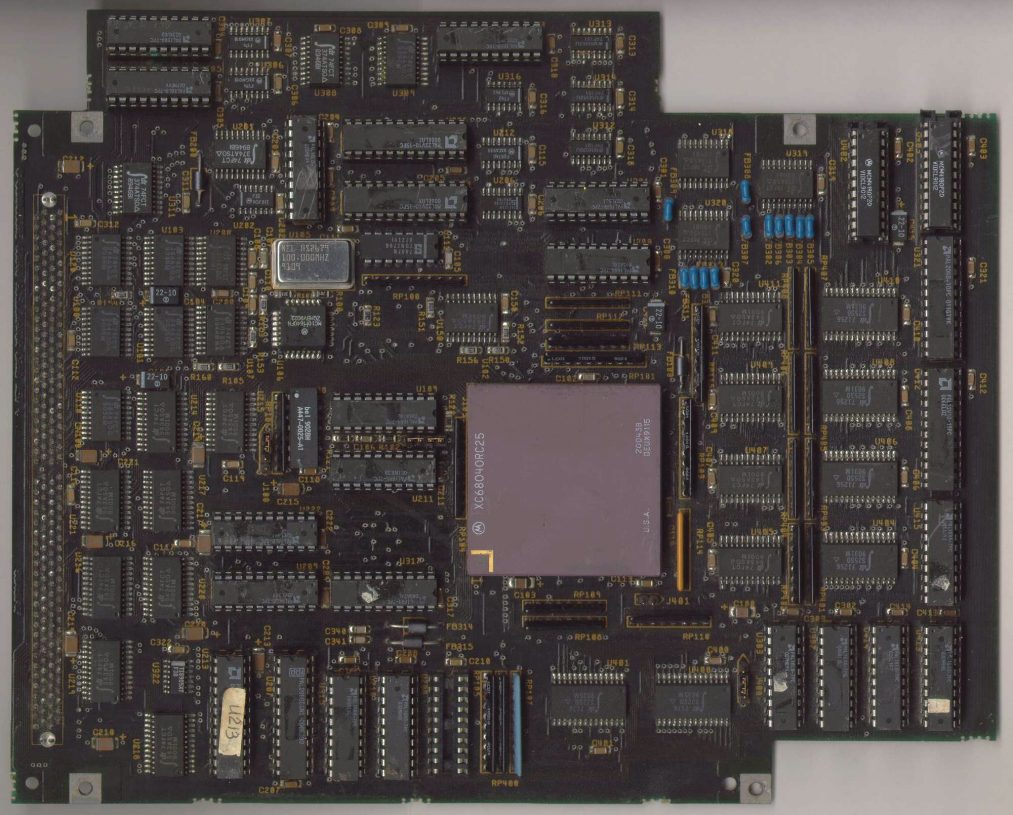

L'Amiga 3000 disposait d'une panoplie intéressante de ports d'extension comme quatre ports Zorro III (version 32 bits du Zorro II), deux ports ISA (inactifs) et d'un emplacement pour carte fille processeur. Et comme Motorola avait annoncé en janvier le développement du 68040, certains rêvaient déjà d'une extension pour le dernier-né de Commodore. En fait, Commodore disposait déjà une carte prototype à base de 68040 (conçue par Scott Schaeffer), avant même Apple ou les stations de travail : lors du lancement de l'Amiga 3000 à New York, Motorola fit venir par avion un 68040 "spécial" pour qu'il soit utilisé pour la démonstration de l'A3000, ce qui aurait été la première démonstration publique d'un produit à base de 68040. Mais à la dernière minute, la direction de Commodore prit peur et annula la démonstration. On prétend que Commodore ne voulait pas montrer cette carte car elle aurait pu voler la vedette à l'A3000, et peut-être parce que Commodore craignait que les gens attendent les vraies cartes pour A3000. Le processeur 68040 ne fut disponible qu'en fin d'année 1990 et les premières cartes accélératrices n'arrivèrent donc que dans le courant 1991.

Du côté de l'affichage, les améliorations de l'Amiga 3000 étaient également appréciables. Un nouveau jeu de composants graphiques, l'ECS (pour Enhanced Chip Set) fit son arrivée. C'était une version améliorée du précédent jeu de composants, alors renommé en "OCS" (Original Chip Set). L'ECS comprenait notamment deux nouvelles puces (surnommées "Super Agnus" et "Super Denise") qui permettaient d'afficher de meilleures résolutions et de gérer jusqu'à 2 Mo de mémoire Chip (l'A3000 ne fut cependant livré qu'avec 1 Mo de mémoire Chip). Par exemple, avec le mode Super Haute Résolution, on pouvait pour la première fois sur un ordinateur personnel atteindre une résolution de 1440 pixels de large sur un écran. Le confort visuel pour toutes sortes d'applications (graphiques, bureautiques...) s'en trouva amélioré grâce aux nouveaux modes d'écran Euro/Productivité, A2024, Multiscan/Productivité et Super72. Par contre, le nombre maximal de couleurs était identique à celui de l'OCS : palette de 4096 couleurs, mode basse résolution EHB à 64 couleurs, et même seulement 4 couleurs pour la plupart des nouveaux modes (Super Haute Résolution, Productivité, A2024). L'autre avancée en matière graphique fut l'intégration d'un doubleur de fréquence et d'un désentrelaceur. Cela permit de brancher la machine sur des écrans standard VGA pour afficher les modes PAL/NTSC natifs.

Au niveau du boîtier, quelques mois avant le lancement de la machine, Jeff Porter prit l'initiative de contacter Philippe Starck, un concepteur français de renommée mondiale, pour discuter de la conception de l'Amiga 3000. Il pensait que l'esthétique unique de Philippe Starck pourrait apporter une perspective nouvelle et excitante au produit. L'idée de Philippe Starck était de concevoir l'Amiga 3000 comme une "boîte à chaussures" élégante et discrète, qui pourrait se fondre dans un environnement de bureau ou domestique moderne. Malheureusement, malgré l'intérêt de Philippe Starck et l'enthousiasme de Jeff Porter, la direction de Commodore ne donna pas suite au projet, ne voulant pas pas investir dans une conception haut de gamme pour l'Amiga 3000.

Le marché visé de l'Amiga 3000 était celui des professionnels. Les prix s'échelonnaient entre 3299 $ (pour la version à 16 MHz et disque dur de 40 Mo) jusqu'à 4699 $ (pour la version à 25 MHz et un disque dur de 100 Mo), ce qui en faisait le modèle Amiga le plus cher. Enfin, dans une optique pour pousser les ventes, Commodore offrit 999 $ aux utilisateurs d'Amiga 1000 pour les encourager à acquérir un nouveau modèle. Mais cette offre fut organisée en mars, soit avant l'annonce de l'A3000, donc les Amiga concernés furent des... A2000. La raison de cette offre fut que l'Amiga 1000 ne serait plus en mesure d'utiliser les améliorations prévues à l'avenir, il était devenu officiellement obsolète, au grand désarroi de ses utilisateurs fidèles.

Le potentiel "multimédia" de l'A3000 fut rapidement mis en avant par Commodore. Le constructeur proposa à la vente une configuration dans ce sens : la Station Multimedia. Celle-ci regroupait un Amiga 3000, un genlock, un écran de 21 pouces, un lecteur de vidéodisque Pioneer et le logiciel AmigaVision, le tout pour un prix de 39 900 FF HT. Les marchés visés étaient les musées, les salons et l'enseignement. Les ventes de ce genre de configuration furent confidentielles. La machine était basée sur des vidéodisques Pioneer (30 cm de diamètre), un format en perte de vitesse par rapport au CD-ROM de Philips et Sony.

Schéma des éléments de la Station Multimedia

La version 2.0 du Workbench/Kickstart fut une grande mise à jour du système. Développée depuis 1989 (sous le numéro de version "1.4"), elle fut livrée en même temps que les Amiga 3000. L'interface du Workbench fut redessinée et parut plus professionnelle avec ses teintes noires, bleues et grises, et son aspect 3D pour les bordures de fenêtres. De plus, l'utilisateur pouvait enfin utiliser des résolutions d'écran autres que celles du PAL (640x256-512) ou du NTSC (640x200-400).

Le Workbench 2

Documentation du Workbench/Kickstart 2.0

Le Kickstart fut lui aussi mis à jour. L'Amiga 3000 gérait à la fois le Kickstart physique en ROM et le Kickstart contenu en fichier sur disquette. La version du Kickstart fut la 2.0 mais certains Amiga 3000 furent commercialisés avec une ROM 1.4. AmigaOS 2.0 fut suivi rapidement de mises à jour mineures en interne (2.01, 2.02, 2.03) pour corriger quelques bogues. Les anciens modèles de la gamme ne purent, toutefois, pas profiter de ce nouveau système. Il fallut attendre 1991 et la venue d'AmigaOS 2.04 et de son Kickstart associé pour que toute la famille Amiga puisse passer à la version supérieure.

Nouveaux matériels en vue

Au salon Consumer Electronics Show de janvier 1990, Commodore présenta succinctement à des développeurs le prototype d'une nouvelle machine dite "interactive", basée sur l'Amiga 500 avec 1 Mo de mémoire et un lecteur de CD. Plus d'informations furent révélées par Nolan Bushnell, fondateur d'Atari et recruté par Commodore pour gérer sa récente division Interactive Consumer Products, lors du CES d'été : la machine se nommait CDTV (pour Commodore Dynamic Total Vision) et était la première machine destinée expressément au multimédia. Toute vêtue de noir, comme ce fut le cas des matériels Hi-Fi, elle pouvait lire des CD, afficher du texte, visionner des images, émettre des sons, le tout géré via une télécommande infrarouge. Un millier de prototypes de CDTV furent installés, fin 1990, chez des particuliers au Royaume-Uni afin de jauger l'intérêt de cette nouvelle machine. Son développement se poursuivit tout au long de l'année 1990 grâce notamment à Carl Sassenrath, programmeur Amiga de la première heure qui travaillait pour Commodore en tant qu'ingénieur indépendant.

Carl Sassenrath décrivit ainsi son action dans le projet CDTV, dans une entrevue pour Obligement :

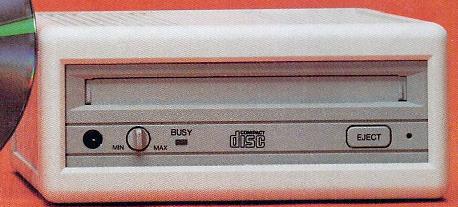

Le marché n'attendit cependant pas l'arrivée du CDTV pour voir apparaître un lecteur de CD. La firme Xetec proposa le sien, le CDx-650 (en version interne et externe) en toute fin d'année. Pour marquer le coup de cette révolution en matière de stockage de masse, Xetec livra avec ses lecteurs le CD Fish & More, une compilation de toutes les disquettes de la collection Fish disponible à cette date, soit plus de 400 Mo de données. Une première.

"En 1989, j'ai pris avec beaucoup de sérieux le potentiel du CD et du multimédia, et j'ai été contacté par Commodore pour aider à concevoir le CDTV. J'ai dirigé la partie système logiciel du projet et j'ai également écrit tout le code relatif au CD, aussi bien les outils pour créer et tester le contenu du CD."

Le CDx-650

Après plusieurs années de développement et d'annonces, la société américaine NewTek sortit enfin son très attendu Video Toaster pour Amiga. Ce produit était une combinaison de matériels et de logiciels (dont le modeleur LightWave 3D et le logiciel de dessin 24 bits Toaster Paint) pour l'édition et la production de vidéo pour les ordinateurs personnels. Cette sortie plaça le Video Toaster comme équipement incontournable pour le marché de la vidéo, concurrençant les studios professionnels pour seulement une fraction de leur prix.

Le Video Toaster

L'équipe conceptrice du Video Toaster, autour de Paul Montgomery

L'A2631 jamais terminé

Le 68030, qui avait fait son entrée l'année précédente, était toujours privilégié par les constructeurs. Avec la Mega-Midget Racer de Computer System Associates, tous les modèles Amiga purent profiter de ce processeur. La carte, qui s'enfichait sur le socle du 68000, disposait d'un 68030 cadencé jusqu'à 38 MHz, soit plus rapidement que le nouvel A3000. Mais c'est Ronin/IMtronics qui alla le plus loin en révisant sa carte Hurricane 2800 (version Mk2), pour A2000, en proposant un 68030 et un 68882 à 50 MHz. IMtronics, toujours lui, en association avec Daniel Instruments construisit par ailleurs la Stormbringer H530, une carte pour A2000 mais aussi A500 qui disposait également de 68030 et 68882 jusqu'à 50 MHz.

Si les puces graphiques de l'Amiga faisaient des miracles pour les jeux, les démos et le multimédia, elles étaient relativement limitées pour l'affichage de hautes résolutions. X-Pert Computer Services et Viona Development développèrent ainsi la Visiona, une carte graphique dotée de 2 à 4 Mo de mémoire vidéo et capable d'afficher des écrans 1024x1024 en 16 et 24 bits (True Color) ! Le Workbench, les applications bureautiques et graphiques, gérées via le système EGS, étaient littéralement transformées. Malheureusement, sa commercialisation semble avoir été confidentielle.

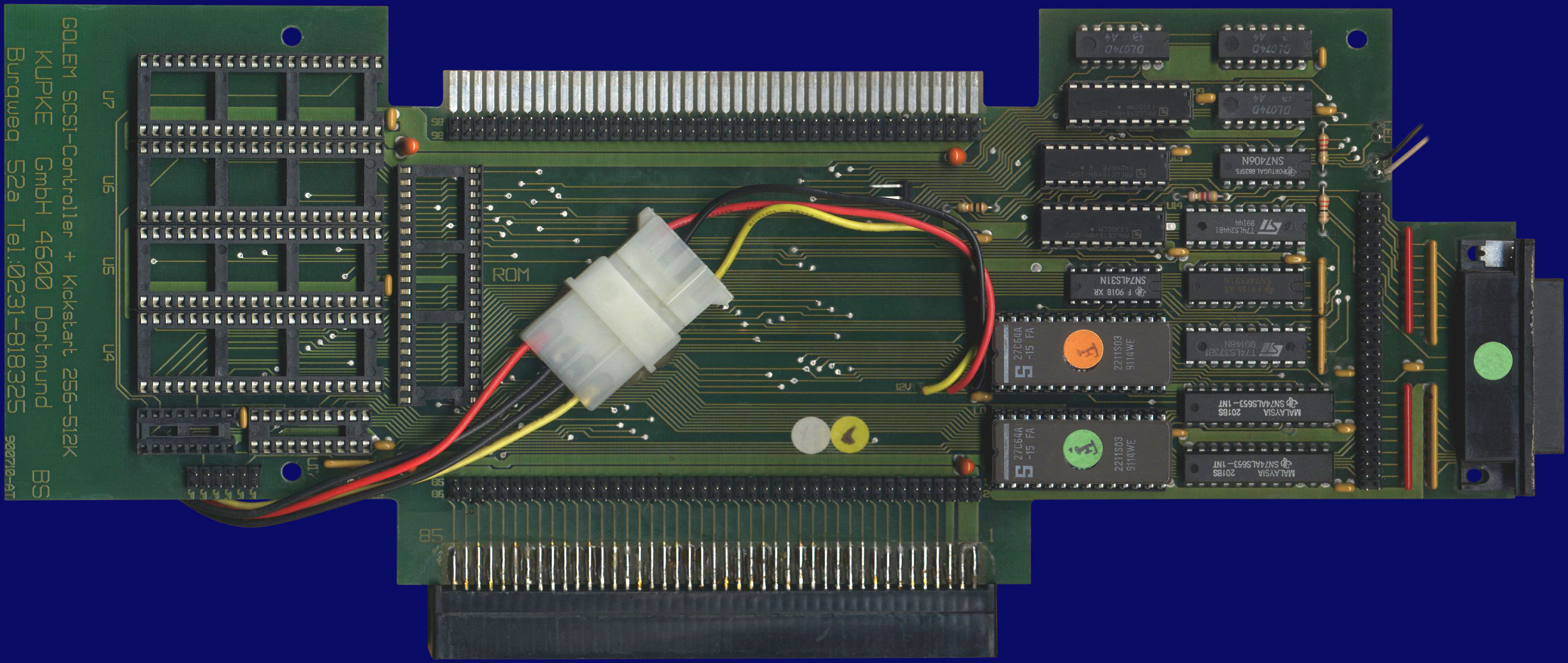

Du côté des contrôleurs SCSI et IDE, les sorties ne diminuèrent pas. On notait au moins un nouveau contrôleur par mois et le marché, déjà bien pourvu, était proche de la surdose : ALF 3 de Elaborate Bytes (premier contrôleur SCSI-2 pour Amiga), Dataflyer 2000 d'Expansion Systems, FastCard Plus de Xetec, Evolution 500/2000 de MacroSystem, etc. envahirent le marché. Mais c'est sans doute Great Valley Products qui fabriqua le meilleur contrôleur SCSI, avec son Impact A2000-HC Series II (et ses variantes A2000-HC+8 et A500 HD8+). Kukpe, le productif constructeur allemand, eut la bonne idée d'inclure un changeur de Kickstart à sa carte SCSI (nommée Golem SCSI-2, en version pour A500), permettant d'y loger quelque cinq versions différentes de ROM. À propos de Kickstart, MacroSystem sortit le MegaKick, un changeur de Kickstart permettant d'installer le Kickstart 2.0 avant que Commodore ne commercialise la puce Kickstart 2.04 pour Amiga 500 et 2000. Enfin, les contrôleurs IDE n'étaient pas en reste avec l'AdIDE 40 de ICD, l'Arriba HD de Gigatron ou le D-RAM 500 de Combitec. Le but de ces cartes étant naturellement de pouvoir brancher un disque dur mais certains modèles ajoutèrent même un peu de mémoire supplémentaire.

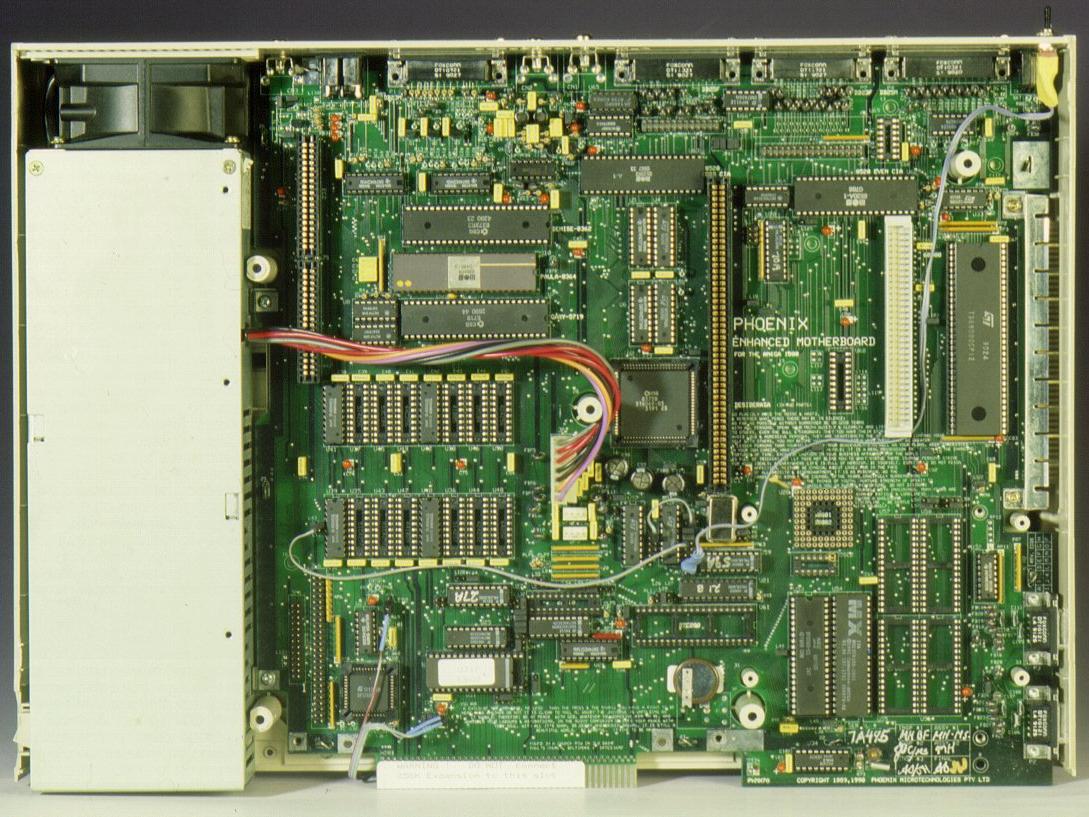

Les utilisateurs intéressés pour étendre leur A500 avaient l'occasion de le faire avec le Bodega Bay, un gros boîtier métallique conçu par California Access. Le boîtier incorporait des ports Zorro II et ISA, une baie 3,5", deux baies 5,25" et une alimentation plus puissante. Avec ce Bodega Bay, l'A500 ressemblait presque à un A2000 (il manquait cependant les ports processeur et vidéo). Plus palpitant, la firme australienne Phoenix Microtechnologies développa carrément une nouvelle carte mère destinée à remplacer celle de l'A1000 : le Phoenix Board. Elle disposait de ports Zorro II, d'un port vidéo et du Kickstart 1.3, en plus du matériel d'origine de l'A1000. Les puces Paula, Denise et CIA ainsi que le processeur 68000 devaient néanmoins être repris de l'A1000. Ce Phoenix pouvait être considéré comme le premier ordinateur compatible Amiga non fabriqué par Commodore-Amiga.

Dans le domaine de l'émulation matérielle, l'année 1989 avait vu arriver l'intéressante carte A2286AT de Commodore, autorisant l'émulation d'un PC 286. Cette année, Commodore compléta sa gamme avec la A2088T, une carte d'émulation pour l'entrée de gamme, dotée d'un processeur NEC V20 (compatible Intel 8088) cadencé entre 4,77 et 9,54 MHz. La société allemande Vortex s'essaya également dans ce domaine avec l'ATonce, carte articulée autour d'un 80286 à 7,2 MHz, et installable sur A500. Kolff Computer Supplies fit de même avec sa Power PC Board, une carte d'émulation PC bon marché pour Amiga 500. L'émulation d'autres ordinateurs comme le Commodore 64 et l'Atari ST fut possible grâce à QuesTronix, qui mit sur le marché l'A64, un boîtier se branchant sur le port parallèle et permettant d'émuler un C64, et à Combitec/MacroSystem, avec sa carte Medusa. Celle-ci avait une vitesse très proche d'un véritable Atari ST et disposait d'une bonne compatibilité sauf avec quelques programmes utilisant directement le matériel de cet ordinateur.

ATonce

Enfin, deux matériels extrêmement populaires firent leur entrée en 1990. Il s'agissait du TechnoSound Turbo, un échantillonneur 8 bits aux capacités MIDI de chez New Dimensions, et l'Action Replay, un périphérique pour bidouilleurs mis au point par le britannique Datel Electronics. L'Action Replay permettait de geler le fonctionnement de la machine (A500 ou A1000) et de réaliser diverses choses comme montrer et modifier les registres, sauver la mémoire de l'ordinateur sur disque, récupérer les données audio et graphique, etc. Les amateurs de triches pour les jeux se l'arrachèrent. Des versions moins abouties de ce genre de matériel avaient d'ailleurs été introduites sur Amiga un an auparavant avec le Pro Access (réalisé par les mêmes auteurs que l'Action Replay) et le Nordic Power de Data & Electronics.

Action Replay

L'une des grandes forces de l'Amiga était ses puces spécialisées. Or, pour garder sa supériorité face à ses concurrents, Commodore devait améliorer en permanence le jeu de puces de l'Amiga. Ainsi, des discussions secrètes sur la conception d'un nouveau de puces appelé "AAA" (Advanced Amiga Architecture) furent lancées dès 1988, avec plusieurs ingénieurs à la baguette comme Bob Schmid, Jeff Dean, Paul Anderson, Terry Hudson, Glenn Keller, Victor Andrade, Edward Hepler et Tim McDonald, le tout chapeauté par Jim Redfield. Passez des discussions à la réalisation d'un tel projet matériel si ambitieux était sans doute illusoire.

George Robbins, également ingénieur chez Commodore, avait alors proposé, en septembre 1989, un jeu de puces de niveau intermédiaire, appelé Pandora, pour combler le fossé jusqu'à l'apparition de l'AAA. Composé d'une puce graphique appelée "Lisa" et d'un Agnus amélioré appelé "Alice", était censé être prêt au début de l'année 1990. Henri Rubin, chef des opérations et vice-président de la recherche et du développement de Commodore, avait donné le feu vert et six ingénieurs spécialisés dans les puces travaillèrent à plein temps sous la direction du chef de projet, Bob Raible. Le nom de code "Pandora" fut modifié en "AA".

Mais là encore, au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur la puce graphique Lisa, il devint claire que le calendrier était trop ambitieux. Jeff Porter, le directeur du développement des nouveaux produits, fixa un délai plus réaliste à la fin de l'année 1990 et la filiale Commodore Semiconductor Group produisit les premiers prototypes de puces à la fin du mois de novembre 1990. Les tests débutèrent, tout fonctionnait sauf la table des couleurs, un problème que Bob Raible pensait pouvoir résoudre par une bidouille. L'AA était un hybride 16/32 bits et en raison des opérations sur 16 bits, certains modes tels que Super HAM n'étaient encore assez rapides que pour afficher des images statiques, mais pas des animations fluides. Fin 1990, les puces n'étaient pas prêtent et leur développement se poursuivit.

Jeff Porter avait également conçu un prototope d'A1000 Plus au début du mois de novembre 1990, en ne dépensant que de 350,42 dollars pour les pièces, en utilisant un processeur 68000 à 14 MHz et deux emplacements Zorro II. Cependant, l'ingénieur Joe Augenbraun répondit à sa proposition en proposant un processeur 68EC020 32 bits à 16 MHz plus puissant et un seul emplacement Zorro II pour 351,96 $. Joe Augenbraun indiqua que son "concept initial était d'avoir une carte d'extension et donc d'avoir un connecteur à l'extrémité de la carte, pas le connecteur mâle d'un A500 qui nécessite des périphériques spéciaux". Il y avait donc deux cartes à réaliser pour cet A1000 Plus, dont une carte en équerre, ce qui ennuya Joe Augenbraun car cela représentait un coût supplémentaire de 20 dollars. L'A1000 Plus serait logé dans un boîtier de forme "boîte à pizza", similaire à celui utilisé par l'A1000 original, mais sans le garage à clavier, et pour un prix final de 1000 dollars avec un disque dur.

Un marché logiciel dynamique

Le potentiel multimédia de l'Amiga et sa compatibilité vidéo avaient poussé quelques sociétés à se spécialiser dans ce secteur. Ce fut le cas par exemple de AHA! Software/Gold Disk avec HyperBook ou bien Imsatt Corporation et son logiciel AmigaVision qui simplifiait la création de présentations audiovisuelles interactives. Ce logiciel fut d'ailleurs inclut avec tout achat d'Amiga 3000. Mais la pépite vint sans doute du jeune entrepreneur norvégien Jon Bøhmer, qui avait créé en 1987 sa propre société, Digital Vision, afin de concevoir exclusivement des logiciels multimédias pour l'Amiga. Son premier produit fut InfoChannel, une application qui se retrouva rapidement dans des hôtels et chez des câblo-opérateurs. En 1990, Digital Vision se rebaptisa en Scala, Inc. et dépoussiéra son logiciel en lui appliquant une nouvelle interface graphique. Le logiciel, simplement renommé Scala, était très ergonomique et comme il pouvait gérer les genlocks, il commença à entrer dans les studios de télévision.

Jon Bohmer

Scala

Excellence! 2.0

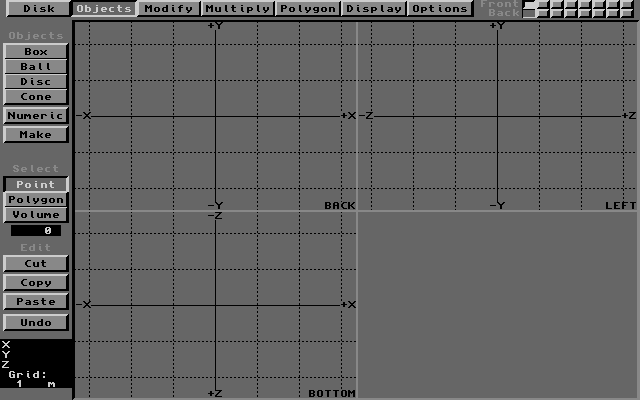

Image créée par Caligari

LightWave 3D

Le fait d'être plus facile d'utilisation fut également de mise pour pas mal d'autres logiciels. Par exemple, dans le secteur austère de la programmation, aux côtés des nouveaux ASM-One de Gram Data et autre SAS C 5 de SAS Institute, un langage étonnamment accessible apparut. Nommé AMOS, il fut créé par François Lionet dont la version originelle débuta sur Atari sous le nom de STOS.

Côté audio, l'échantillonnage fut également de plus en plus accessible grâce à Deluxe Sound 3 et au logiciel fourni avec l'appareil TechnoSound Turbo. De plus, un gratuiciel nommé Protracker séduisit les nombreux adeptes de la création de modules musicaux multipistes. Conçu par le groupe Amiga Freelancers (Lars Hamre et son frère Anders), Protracker s'imposa peu à peu comme le véritable successeur de Soundtracker, sorti trois ans auparavant. Il fut plus populaire que MED, de Teijo Kinnunen, malgré l'arrivée de sa nouvelle version améliorée 2.0 dotée de nombreuses fonctions et d'une compatibilité MIDI. Les premières versions de Bars&Pipes, de Blue Ribbon Bakery, arrivèrent fin 1989/début 1990. Ce logiciel, qui était présenté comme le premier environnement de musique orientée objet, tranchait dans ses habitudes d'utilisation avec les autres logiciels de création musicale.

Protracker

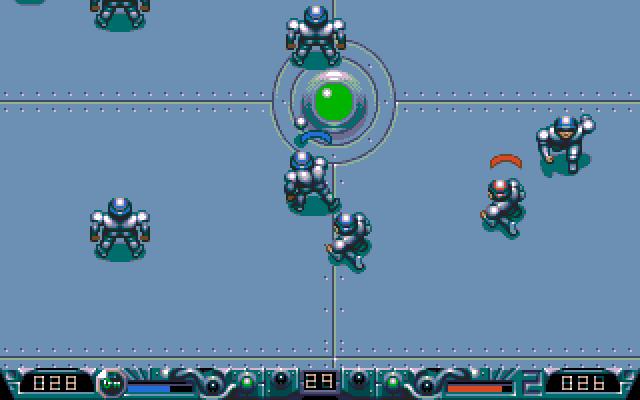

Speedball 2

Kick Off 2

Ce n'est pas le meilleur qui gagne

Fin 1990, 29% des foyers américains étaient équipés d'un micro-ordinateur. Malheureusement, la majorité était faite de PC sous DOS ou Windows. La version 3.0 de ce dernier sortit cette année et connut d'ailleurs une fulgurante réussite commerciale avec 2,75 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde, et ce malgré une notable absence de qualité. John Sculley, PDG d'Apple, déclara ainsi que "dans ce monde, ce n'est pas le meilleur qui gagne". Cette phrase, initialement destinée pour sa firme, résonna également chez les partisans de l'Amiga : les ventes de clones de PC battaient tout le monde.

Avec ses deux millions d'unités en fin d'année, l'Amiga était encore solidement ancré dans ses secteurs privilégiés comme le graphisme, la vidéo et surtout le jeu grâce au modèle Amiga 500 dont le prix devint très abordable. Mais même ce secteur ludique n'était pas une garantie de survie car l'arrivée des consoles 16 bits de Sega et Nintendo bousculèrent l'Amiga au niveau des jeux vidéo. Mais avec des logiciels comme LightWave 3D et Scala, l'ouverture vers les domaines plus professionnels, la création 3D et le multimédia, s'en trouva grandit. Les profits de Commodore ne s'élevèrent qu'à 1,5 million de dollars alors que la rémunération de son PDG Irving Gould augmenta encore, à 1,75 million de dollars : l'homme d'affaires canadien s'enrichissait plus que son entreprise !

|

|