|

Mercredi 16 juillet 2025 - 13:17 |

| Translate |

|

| Rubriques |

| Réseaux sociaux |

|

| Liste des jeux Amiga |

|

| Trucs et astuces |

|

| Glossaire |

|

| Galeries |

|

| Téléchargement |

|

| Liens |

|

| Partenaires |

|

| A Propos |

|

| Contact |

|

|

|

Note : traduction par David Brunet.

Tout le monde a eu un magasin de jeux vidéo préféré lorsqu'il était enfant, où de nombreux souvenirs heureux - ou peut-être moins heureux - ont été vécus. Il s'agissait peut-être d'EG ou de Game, si vous étiez au Royaume-Uni, ou encore de Gamestop, de Blockbuster ou même d'un magasin de type "mom-and-pop". Quant à moi, la plupart de mes jeux, lorsque j'étais enfant, je les achetais dans des kiosques à journaux. L'histoire italienne du piratage de logiciels ne serait pas vraiment complète si l'on n'expliquait pas au public à quel point l'industrie du piratage était flagrante et professionnelle. Puisque, en effet, il s'agissait de copies non autorisées de titres C64, protégés par des droits d'auteur, mais quand même vendues en tant qu'originaux. Oui, c'était tout à fait normal, il était possible d'acheter des jeux piratés dans toute l'Italie sans que personne le remarque ou s'en préoccupe.

Enfourchons notre Vespa et préparons-nous à ce voyage mouvementé à travers "il Belpaese" (comédie nommée en France "Ras-le-bol à l'italienne") et sa relation douteuse avec les logiciels protégés par le droit d'auteur tout au long des années 1980 et 1990.

Jusqu'en 1993, il était tout à fait possible de vendre des logiciels sans licence sur l'ensemble du territoire italien en ne courant que des risques juridiques mineurs. Ce n'est qu'à la fin de l'année 1992, probablement aussi parce que l'UE exigeait de tous les membres nationaux qu'ils le fassent, qu'une loi prenant en considération tous les types de protection des droits d'auteur a été adoptée. Cela a marqué le début de la fin du piratage informatique en Italie, du moins en tant qu'activité légale. Depuis le début des années 1980, des jeux piratés étaient régulièrement vendus en Italie, et de nombreux magasins apparemment "légaux" se livraient à une activité assez lucrative en faisant des copies à la volée à la demande des clients.

Ce n'était que le début : au milieu des années 1980, pour répondre à la demande croissante du marché, le piratage prit de l'ampleur et s'organisa. Les jeux piratés commencèrent à être vendus dans des compilations et dans des kiosques à journaux. En fait, les jeux piratés étaient vendus aux détaillants par les "pirates" eux-mêmes, qui pratiquaient des prix assez élevés pour les titres les plus "chauds". Certains d'entre eux réussirent à s'enrichir assez rapidement, d'autant plus qu'il s'agissait d'une économie souterraine sans contrôle de l'État ni taxation.

Le piratage de logiciels en Italie, une activité commerciale légitime

Rapidement, des entreprises légitimement enregistrées commencèrent à publier elles-mêmes des logiciels sans licence. Non, pas dans des magasins d'informatique, mais dans des magasins ayant pignon sur rue tels que des kiosques à journaux et des magasins de jouets. Un jour, ma mère m'acheta une "busta sorpresa", un hybride entre un sac surprise et une sorte de coffre à butin ("lootbox") nostalgique moderne, rempli de bibelots invendus au hasard. À l'intérieur d'un de ces sacs génériques, je trouvai une cassette C64 déballée, sans aucune instruction, qui contenait manifestement des jeux piratés (Hopeless était l'un des jeux à l'intérieur).

Étant donné que la loi sur le droit d'auteur d'avant 1993 ne mentionnait pas spécifiquement les logiciels parmi les biens protégés, aucun tribunal ne pouvait prononcer de sanctions pénales, puisque le droit pénal italien stipulait que personne ne pouvait être puni sans une norme ad hoc pour le délit. Néanmoins, devant les tribunaux civils, l'interprétation judiciaire de la loi originale sur le droit d'auteur permit aux éditeurs de logiciels de remporter au moins quelques batailles. Ces audiences, cependant, comme c'est encore la norme dans le système judiciaire italien, prirent des années pour aboutir à une sentence et, naturellement, exigèrent un intérêt économique sérieux de la part des parties impliquées. Au début des années 1980, un tribunal rejeta l'une de ces affaires, déclarant que les jeux ne méritaient pas d'être protégés par le droit d'auteur parce qu'ils n'étaient guère plus qu'un ensemble de règles et de définitions mises bout à bout.

Le développeur ou l'éditeur désireux de traduire les pirates devant un juge devait être établi en Italie ou avoir subi des pertes économiques substantielles pour justifier le temps et l'argent consacrés à une action en justice. Naturellement, peu d'entreprises pouvaient se permettre un tel investissement, surtout dans un marché confus comme celui des jeux vidéo au début des années 1980, qui était déjà sous-développé au départ. N'oublions pas que, même à la fin de cette décennie, un jeu était considéré comme un succès s'il se vendait à 10 000 exemplaires : le marché italien était encore plus petit. Ainsi, en raison de la rentabilité limitée par rapport aux marchés bien développés comme le Royaume-Uni et les Etats-Unis, ainsi que du système juridique décrépi et incroyablement lent à réagir, les pirates se sentaient à l'abri du danger.

La cassette verte est celle que j'ai trouvée dans le sac surprise,

la jaune contient les premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué dans ma vie.

Les quelques entreprises italiennes légales qui avaient conclu un accord avec des éditeurs étrangers, dont Miwa Trading pour les titres d'Activision Software, firent faillite en raison de la faiblesse des ventes. D'autres personnes, comme John Holder, directeur de la société d'édition Leader, comprirent qu'il était impossible de les arrêter et décidèrent donc de forcer certains pirates à conclure un accord afin de récupérer au moins une partie de leurs bénéfices. Cela fut également possible parce que les personnes qui profitaient de la vente de jeux piratés craignaient davantage le FISC que la police.

Même si l'on rejetait l'idée d'acheter un jeu piraté, au milieu des années 1980, le choix n'existait même plus, tant le piratage était présent sur le marché. À un moment donné, surtout dans les petites villes, l'achat d'un jeu original s'avérait presque impossible parce que les jeux originaux n'étaient tout simplement plus vendus : soit on avait recours au piratage, soit on devait importer le titre de l'étranger, en supportant les coûts supplémentaires.

Une sélection au hasard de jeux piratés de la série "Open Game"

L'une des pièces maîtresses du casse-tête, qui contribua de manière significative au passage de la vente au détail de jeux piratés à la distribution à l'échelle nationale de logiciels non autorisés, était la cassette audio. Elle était facile à reproduire, bon marché à fabriquer et à vendre, et pouvait contenir plus d'un jeu, ce qui permettait aux entreprises d'augmenter leurs profits en vendant des compilations. La réputation de la cassette était telle que les entreprises légales refusèrent de proposer des jeux sur ce support, préférant les cartouches et les disquettes. Après le déclin du support pour les ordinateurs personnels, il n'était pas étonnant que le piratage se soit arrêtée net en 1993, revenant lentement au modèle commercial de vente au détail, qui était encore viable pour l'Amiga et le PC.

Naturellement, les cassettes étaient également susceptibles d'être défectueuses et il était très courant qu'au moins un jeu de ces compilations soit injouable. Néanmoins, les sociétés offraient des remplacements gratuits, et l'industrie du piratage pouvait vraiment offrir un excellent service à la clientèle.

Examinons quelques-uns des plus grands cas de piratage industrielle en Italie.

Photo du film "Ragazzi Fuori" (1992), remarquez les compilations C64 piratées vendues

dans un kiosque à journaux près du visage de l'acteur

Un trait commun au schéma commercial de nombreuses sociétés et individus qui vendaient des cassettes et des disquettes était que leur responsabilité commençait et s'arrêtait à l'emballage et à l'édition ; les déplombeurs faisaient tout le sale boulot tout en restant seuls responsables du contenu qu'ils publiaient. Il était assez courant que les sociétés demandent aux jeunes programmeurs de signer une sorte d'indemnité, ce qui obligeait les déplombeurs à insérer leur "nom" en tant que développeurs, mettant ainsi l'éditeur à l'abri de tout problème juridique.

Mario Arioti (ou Armati, comme on l'appelait dans les milieux du piratage) fut une figure centrale du premier marché italien du piratage. Mario Arioti, qui travaillait déjà dans le domaine de la reproduction de cassettes audio ordinaires, vit une énorme opportunité commerciale dans l'utilisation de la même technologie pour produire des copies de jeux vidéo. Au début des années 1980, juste à côté de Bologne, il avait créé toute une industrie prospère en reconditionnant et en vendant des jeux piratés sur tout le territoire. L'opération d'Armati était assez simple : la couverture était changée, mais tout le reste restait intact, y compris le titre original. J'avais moi aussi quelques-unes de ces cassettes. La portée de ses cassettes et les bénéfices de cette industrie étaient tels que l'un des premiers éditeurs de logiciels en Italie, Simulmondo, s'appuya d'abord sur la solide distribution de l'industrie Armati, afin d'atteindre et de créer plus facilement un public pour ses jeux. En fait, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix. Riccardo Arioti, le fils de Mario, rejoignit Francesco Carlà (fondateur de Simulmondo) en créant la société Italvideo. Peu de temps après l'accord, Riccardo Arioti partit pour fonder l'autre société de logiciels de Bologne, Genias.

Selon M. Carlà, la raison de cette scission est, une fois de plus, le piratage. Mario Arioti fut l'un des premiers à se repentir de son entreprise de piratage, décidant de travailler, à partir de 1986, aux côtés des éditeurs de logiciels et de publier des logiciels légaux sous licence, même certains développés en Italie. Malgré ses intentions, il semble qu'il continua à publier des jeux piratés, ce dont Francesco Carlà voulait éloigner sa société, d'où la séparation. Dans la dernière entrevue qu'il accorda à un magazine, en 1987, Arioti déclara qu'il continuait à vendre des logiciels piratés "pour éviter que d'autres concurrents ne se lancent dans cette activité".

Le miracle de San Gennaro : les "Napoletane"

Dans le monde multicolore du piratage logiciel italien, il y avait un produit qui se distinguait fièrement : les cassettes produites à Naples. On les appelait "napoletane" (littéralement "de Naples") : un terme générique qui désignait un groupe de programmeurs qui travaillaient avec des kiosques à journaux et des magasins par le biais d'accords spécifiques, se cachant derrière des noms divers comme Alga Soft, F.S.N. ou Penguin Soft.

Les déplombeurs téléchargeaient les logiciels via les babillards électroniques, les déplombaient, produisaient les cassettes et les vendaient, sans intermédiaire commercial. Ils travaillaient avec une telle rapidité qu'il était possible de trouver tous les titres que le magazine Zzap! avait chroniqués, quelques jours après la publication du dernier numéro. Pour le consommateur moyen, les "napoletane" représentaient le meilleur des deux mondes : non seulement les noms originaux étaient restés intacts et les jeux n'avaient pas été modifiés, mais une seule cassette contenait de nombreuses nouveautés, ainsi que des modes de triches, une caractéristique très appréciée à l'époque.

Les "pirates napolitains" connaissaient bien le marché, c'est pourquoi ils proposaient également des jeux aux titres plus longs, vendus pour l'équivalent de 6 dollars/euros d'aujourd'hui pour un seul jeu, ou une double cassette pour le prix de dix. En se passant d'intermédiaires, les pirates de Naples pouvaient proposer des prix bas pour des produits d'une qualité relativement élevée. Apparemment, les "napoletane", même s'ils continuèrent à produire jusqu'en 1992, ne semblèrent jamais atteindre une distribution nationale, probablement en raison de la petite échelle à laquelle les pirates opéraient. Personnellement, je n'en ai jamais vu dans aucun des kiosques de ma ville de Rome, même si je me souviens d'en avoir eu au moins un.

SIPE et Edigamma : la quantité au détriment de la qualité

Basés l'un à Milan, l'autre à Rome, SIPE et Edigamma comptaient parmi les acteurs les mieux organisés du secteur des logiciels piratés vendus dans les magasins sur l'ensemble du territoire national. Leurs produits n'avaient rien à voir avec les cassettes Armati et "napoletane" : la quantité l'emportait sur la qualité, avec un modèle d'entreprise radicalement différent.

Selon SIPE, leurs compilations naquirent de l'impossibilité pour les sociétés italiennes de trouver un accord satisfaisant avec les éditeurs originaux afin de distribuer les titres à un prix équitable. Les quelques jeux C64 légaux qui apparurent sur le marché en 1983/84 étaient en effet assez chers, surtout pour une mécanique de jeu aussi simple. À l'époque, un titre Commodore 64 moyen coûtait entre 200 et 250 euros/dollars modernes, soit 1/10e du prix de l'ordinateur lui-même. Une famille disposant d'un revenu moyen pouvait se permettre d'acheter, au maximum, un jeu par mois. En 1987, cependant, les prix avaient considérablement baissé, il était possible d'acheter un jeu légal pour environ 50 euros/dollars, et même moins pour les titres de Mastertronic. Hélas, il était trop tard.

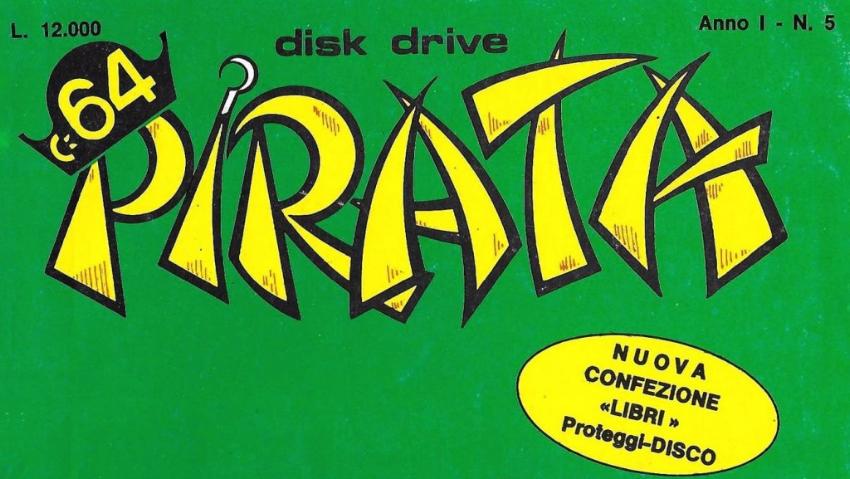

Une compilation de logiciels sans licence coûte aujourd'hui environ 5 dollars/euros, d'autres avec davantage de jeux coûtent à peine plus cher. C'est ainsi que SIPE et Edigamma créèrent une variété de produits différents distribués sous un kaléidoscope de noms et de formats, essayant de se faire passer pour des magazines légaux, allant même jusqu'à inclure des gadgets tels que des t-shirts et des pin's. Pourtant, tous ces "magazines" différents n'étaient que la même chose recyclée à l'infini : des compilations de jeux déplombés sans licence.

Le t-shirt "Special program" (Programme spécial)

SIPE et Edigamma étaient sans doute les plus organisés parmi les différents acteurs du marché italien du piratage de logiciels, et également les plus responsables de la descente rapide dans l'incroyable confusion de la fin des années 1980 et du début des années 1990. Ils publièrent des jeux piratés selon un plan d'affaires digne de Jeff Bezos : éviter tous les risques juridiques possibles et maintenir les coûts au minimum. Les pirates recevaient un ensemble d'instructions très spécifiques à suivre, comme la destruction de toutes les références au jeu original. Titre, programmeur/logiciel, même l'intrigue et les noms des personnages, surtout s'ils étaient tirés d'un film ou d'une bande dessinée. Tout était impitoyablement supprimé ou modifié au point d'être méconnaissable.

Comme il n'y avait que peu ou pas de contrôle qualité, les déplombeurs s'amusaient à pirater la structure des jeux comme bon leur semblait. On peut dire que de nombreux petits titres n'auraient jamais été commercialisés sur le marché italien. Au moins, les déplombeurs rendirent ces jeux disponibles, accompagnés d'une traduction italienne quelque peu sensée. C'est vrai, mais malheureusement, le produit final était souvent médiocre, au mieux. On ne pouvait pas vraiment compter sur ces traductions maison pour qu'elles aient un sens, puisque, encore une fois, elles étaient basées sur des histoires et des personnages inventés sur place par les déplombeurs eux-mêmes. Mais changer les noms des personnages n'était que la partie émergée de l'iceberg de la confusion.

Ces compilations devinrent rapidement de la pacotille : elles contenaient des dizaines de titres simples qui ne permettait de jouer qu'à une version moyennement reconnaissable du jeu original. Cela signifiait qu'il n'y avait aucune garantie que le jeu puisse être terminé, ni même qu'il soit complet au départ. Tant que le jeu fonctionnait sur l'ordinateur familial, SIPE et Edigamma étaient satisfaits et le publiaient.

Lorsque les jeux C64 commencèrent à devenir légèrement plus complexes, avec des chargements multiples ou nécessitant plus d'une cassette, SIPE et Edigamma demandèrent aux déplombeurs de découper des niveaux uniques dans des titres plus longs afin de faire plusieurs jeux à partir d'un seul. Par exemple, The Last Ninja 2 sortit sous la forme de six ou sept jeux différents, ce qui était presque impossible à reconstituer. Cela signifiait également que les séquences de fin étaient complètement supprimées. Dans les titres uniques, le jeu se figeait après avoir atteint la fin.

Les écrans titre des différents "épisodes" de The Last Ninja

En 1988, les affaires de SIPE et d'Edigamma étaient en plein essor, tandis que la qualité chutait et que la confusion régnait. Essayer de trouver tous les niveaux d'un jeu multichargés dans les différentes publications était pratiquement impossible : les sociétés ne voulurent jamais vraiment que leurs produits aient un sens. Il est très courant pour les joueurs italiens d'un certain âge de demander le titre original d'un jeu, même si cela n'est pas toujours utile. Après avoir découvert le titre, on pouvait se retrouver encore plus confus, en réalisant que, par exemple, seul le niveau trois était inclus dans la version piratée.

On pourrait penser qu'au moins, le titre "piraté" serait conservé et que SIPE et Edigamma suivraient leur propre convention de dénomination. Mais non. Non seulement chaque société utilisait des noms différents pour le même jeu, mais certaines d'entre elles sortaient des niveaux du même jeu sous des titres différents. Il était pratiquement inutile de vérifier les titres avant d'acheter une compilation, afin d'éviter d'acheter des doublons ou d'essayer de comprendre un jeu, même s'il avait été édité par la même société.

Examinons quelques exemples de cette confusion.

La convention d'appellation SIPE-Edigamma

La mission de SIPE et d'Edigamma ne fut jamais de traduire le titre original, puisque leur seul objectif était de sortir le plus grand nombre de jeux possible tout en maximisant, bien entendu, leurs profits. Ils laissaient les déplombeurs libres de choisir les titres qu'ils voulaient, à condition qu'ils ne soient pas trop similaires à l'original. La plupart du temps, les déplombeurs remplaçaient simplement le titre par des mots aléatoires correspondant à la limite de caractères autorisée, faute de quoi l'écran aurait eu l'air corrompu. Parfois, l'écran était quand même corrompu. Encore une fois, ils ne s'en souciaient pas.

Les sociétés avaient également la fâcheuse habitude d'intervertir les titres originaux, atteignant des niveaux de confusion aussi élevés que les suites de films d'horreur italiens non autorisés des années 1980. Par exemple, derrière les versions piratées de Samurai Warriors, il n'y avait pas vraiment la version originale de Samurai Warrior: The Battles Of Usagi Yojimbo : il s'agissait en fait de Way Of The Exploding Fist. Le jeu Usagi Yojimbo sortit sous quatre noms différents pour différentes sociétés : Karma, Harakiri, Kendo San, Samu Ray. Le bon côté des choses, c'est qu'au moins, ils semblaient vaguement inspirés du jeu original et pas entièrement inventés.

Le jeu Bruce Lee ? Il sortit sous des titres tels que Banzai, China Chen, Karate et Karate Box [sic]. Qu'en est-il d'un titre classique bien-aimé, comme Turrican de Rainbow Arts ? Il sortit sous les noms de Frexxan, Go et Job. La plupart du temps, ils utilisaient un mélange aléatoire de mots qui n'avaient guère de sens. Comme nous l'avons dit, Edigamma ne se soucia pas d'aider le joueur à identifier les suites, c'est pourquoi Turrican 2 fut rebaptisé Jehl.

Boulder Dash fut doté d'un merveilleux kaléidoscope de dix titres alternatifs différents. Rockman, Space Roc [sic], Vanga Man, Pedro, Jump In, Diamonds, Escavator, Firefly, Rolling Stones et Zep. Enfin, Creatures et sa suite sortirent sous ce qui ne peut être décrit que comme un assortiment aléatoire de mots absurdes : Bongers, Fantasy, Gun Machine, Helf, Help Beards et Morxe.

En guise de bonus pour leur donner plus d'argent, certaines des sorties les plus "luxueuses" (donc chères) de SIPE et d'Edigamma furent gratifiées de plusieurs écrans de chargement mal faits, qui semblaient parfois vaguement inspirés par les jeux piratés eux-mêmes. Cependant, la plupart du temps, ils ressemblaient à des images aléatoires vaguement basées sur le titre piraté lui-même.

Voici une petite galerie pour votre plaisir.

Bien que cet article se concentre sur le Commodore 64, le piratage à l'échelle nationale toucha presque tous les ordinateurs domestiques équipés d'un lecteur de cassettes. Les chances que quelqu'un prenne la peine de revendiquer des droits d'auteur sur un jeu ZX Spectrum ou MSX étaient également assez minces, c'est pourquoi les compilations C64 contenaient généralement aussi des jeux pour d'autres ordinateurs domestiques. Les magazines italiens de l'époque allèrent jusqu'à parler d'une "situation du tiers monde", ce qui était tout à fait exact.

Le développement national de logiciels était pratiquement inexistant au début des années 1980 et même au-delà : presque personne ne voulait produire et distribuer des titres légaux. Il n'y avait aucune raison apparente pour qu'un éditeur ou un producteur prenne le risque d'investir dans un titre développé par un programmeur local relativement inconnu, alors qu'une compilation de logiciels piratés était une valeur sûre sans risque juridique sérieux.

Cela signifia que l'Italie finit par faire l'impasse sur les "programmeurs de chambre" du début des années 1980, du moins sur le plan commercial. La situation ne changea qu'au cours des années suivantes, après le milieu des années 1980, lorsque les premiers éditeurs de logiciels commencèrent à apparaître : Lindasoft, Simulmondo, Genias. Cependant, tous ces éditeurs de logiciels souffrirent du piratage, ce qui fut également le cas de Zaccaria qui, en 1983, était l'une des trois premières entreprises au monde pour la production de flippers et l'une des dix premières pour les jeux d'arcade, avec près de 200 employés. En 1984, l'entreprise cessa de développer des jeux et se concentra uniquement sur les flippers, changeant de nom quelques années plus tard.

Si l'on pouvait trouver un côté positif à cette décennie de piratage de logiciels, c'est le succès massif des ordinateurs domestiques en Italie et, par conséquent, les ventes moins impressionnantes de consoles, car les jeux atteignirent des prix scandaleux tout au long des années 1990. La plupart des développeurs qui travaillèrent en Italie entre le milieu et la fin des années 1990 se firent les dents sur le Commodore 64 ou l'Amiga.

Mais, comme nous l'avons mentionné, ce côté relativement positif se fit au prix du sacrifice de l'ensemble de l'industrie italienne du jeu vidéo, qui ne fut jamais en mesure de rivaliser au niveau européen. Les capitaux nécessaires à la croissance et à l'expansion étaient très limités, car l'État n'était pas intéressé par les investissements. Il ne fut donc pas étonnant qu'à part quelques noms comme Milestone, qui se tailla un créneau dans les jeux de course, aucun autre éditeur de logiciels ne réussit à survivre au-delà des années 1990.

Finalement, personne ne le remarqua et le magazine Pirata s'arrêta après quelques numéros seulement.

Plusieurs cartes MK piratées finirent par atteindre les États-Unis, où Midway n'apprécia pas vraiment l'idée que quelqu'un les reproduise et alerta même le FBI. Les cartes furent rapidement retracées jusqu'en Italie, où les coupables furent arrêtés : il s'agissait du tout premier grand coup de filet lié au piratage, en 1993, et il marqua effectivement la fin de l'époque.

S'il y a une chose à retenir de l'histoire, c'est sa tendance à se répéter, mais cela ne semble pas être le cas. Pourtant, à l'époque de la PlayStation (1997-2002), le piratage était également très répandu. Je n'entrerai pas dans les détails ici, mais l'industrie du piratage à la fin des années 1990 n'était pas aussi professionnellement organisée que dans les années 1980 et au début des années 1990. De plus, et c'est peut-être le plus important, ces jeux PS1 ne bénéficiaient pas d'une aura de légalité : personne n'achetait une copie gravée de Gran Turismo dans la rue en pensant que c'était tout à fait normal.

Espérons que l'Italie saura tirer les leçons de ses erreurs passées afin d'améliorer la situation pour tous les futurs développeurs italiens de logiciels. Pour terminer sur une note personnelle : sans le piratage, je n'aurais probablement jamais pu me permettre d'acheter la quantité stupéfiante de jeux C64 que j'ai achetés quand j'étais enfant. D'une certaine manière, je suis reconnaissant à SIPE, Edigamma et aux pirates napolitains. Ils ont largement contribué à faire de moi le joueur que je suis aujourd'hui et m'ont ouvert les yeux sur tant de merveilleux jeux auxquels je reviens toujours et sur lesquels j'écris régulièrement.

D'une certaine manière, tout en espérant qu'ils ne reviendront jamais, merci à vous, glorieux boucaniers d'antan.

Merci pour votre lecture.

Si vous souhaitez m'aider à poursuivre le projet, n'hésitez pas à consulter mon Patreon.

Sources et références

- "I pirati del software" - Futura, n°19 (mai-juin 1985).

- "P come Pirata" - Commodore Computer Club 34, septembre 1986.

- "Oltre le Edicole" - Commodore Computer Club 37, décembre 1986.

- "O Pirati in Italia" - Commodore Gazette 6, septembre 1987.

- "Licenza di Clonare", K, janvier 1989.

Merci à Flemming Dupont pour les photos des cassettes Armati.

|